住宅における湿気との付き合い方 後編

1. 新築住宅に引越しをしたら、とりあえず温湿度計は家電より先に買いましょう。

2. 引き渡し後すぐは、暖房の温度を低めに設定して室内を暖め過ぎない。

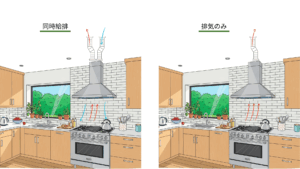

5. キッチンのレンジフードは同時給排タイプのレンジフードにしましょう。

- 新築住宅に引越しをしたら、とりあえず温湿度計は家電より先に買いましょう。

なにはともあれ、温度と湿度を把握しなければ何も対策ができません。主要な箇所にいくつか温湿度計の設置をお勧めします。我々も工務店・ビルダーさまの依頼で、お引き渡し後の現場に伺うことがあるのですが、温度計はあっても湿度計のないお家は結構多く見受けられます。お施主様の住まい方によって住宅が長持ちするかどうかは結構差が出てくるかと思いますので、ぜひ温度計だけでなく湿度計も設置して、各要所の湿度を把握できるようにしましょう。 - 引き渡し後すぐは、暖房の温度を低めに設定して室内を暖め過ぎない。

こちらは冬季間の引き渡しの話になりますが、入居してしばらくは急激に室内を暖め過ぎないようにすることをお勧めします。工事中の現場は大工さんやいろいろな職人さんが作業しているわけですが、普通は「外で作業する格好」です。家の外部が出来上がり、内部造作の作業にとりかかる場合でも体を動かしているので暖房は必要最低限です。夕方、当日の仕事が終われば暖房を消して帰宅しますので、家が完成するまでは現場の室内と外の温度差は少ないと言っていいでしょう。当然家が出来上がるにはいろいろな材料が使われているわけですが、接着剤などの揮発成分を含んだ商品や、水を加えて練るモルタルや内装ぬりかべ材などが使われていますので、引き渡し後すぐに暖かくすると急激に室内の水分が奪われ、壁クロスがヨレたり等、想定以上の素材の収縮が発生する可能性があります。ゆっくりと部材同士の含水率の均一化を図るという意味で、温度管理も湿度管理に繋がりますので気を付けましょう。 - 24時間換気システムはOFFにしない。

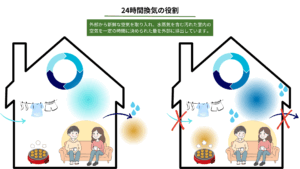

現在の新築住宅の場合、全館空調なり第一種~第三種換気なり、何らかの換気システムが必ず設置されていると思います。今の住宅は昔のような「すきま風」が吹くような建物にはなっていませんので、計画的に家の中に新鮮な空気を取り込む設備が設置されています。各メーカーからいろいろな換気設備が販売されていますが、これらは原則OFFにしてはいけません、外に余分な湿気を排出する役割も担っているからです。住宅が完成し、引き渡しの時の各設備の説明の際にも工務店やビルダーさんから止めてはいけない旨の説明があると思います。この説明はとっても重要ですのでしっかり聞いて、換気設備の取り扱い説明書もしっかり目を通しましょう。最近の新しい賃貸マンションなどでも今は必ず24時間換気設備は設置されていますが、契約の際には止めてはいけませんと説明があり、万が一故意に止めて室内がカビた等の場合の清掃代・クロス交換代等は実費請求しますというところもあるようです。特にRC(鉄筋コンクリート)造マンションなどは、完成時以降もコンクリートから大量の水分が揮発し、コンクリートの含水率が落ち着くまで数年かかると言われています。実際私も過去に賃貸RCマンションに新築で入居したことがありますが、次のようなトラブルがありました。玄関の横に個別物置スペースが畳半畳ほどあり、そこに普段使わないものを収納していたのですが、入居して1・2カ月で中のものがすべてカビてしまった事故がありました。それは物置扉に換気をする隙間が設けられておらず、物置内部の換気が不十分で、乾く途中のコンクリートの水分がきちんと排出されていなかったのが原因でした。戸建て住宅においても基礎にはコンクリートが使われていますし、少なからずいろいろなところからある程度の水分が出ますので、それが落ち着くまでは換気には十分気を付けるべきでしょう。湿度計を確認しながら、取説に則って定期的なフィルター清掃などのメンテナンスも忘れずに、強弱をコントロールして適切な湿度管理を心がけましょう。 - 季節に応じて除湿・加湿をする。

新築住宅を建てられた時には皆様が選ばれた各住宅会社さまによっていろいろな換気設備が採用されていると思いますが、北海道においては前述した事柄から夏は除湿、冬は加湿するのが基本かと思います。上記の換気システムにおいても夏は換気量を多くしたり、冬は少なくしたりと調整しましょう。加減についてはそこにお住いの人数や洗濯の量や頻度、暖房方式の種類や料理の頻度等によって様々ですので、それぞれの調整の幅は異なるかと思います。心がけたいのはいつの季節も各部屋においてなるべく温度差・湿度差を少なくすることです。各部屋の扉を開けた状態を保つことによって家の中の温度・湿度が一定を保ちやすくなり、例えば建具のそりや狂い等も軽減されます。特に気を付けたいのは水廻りと言われる場所で洗面所、お風呂、そして洗濯物を干すスペースやキッチンでしょう。これらの箇所は常時解放状態にしておくのが望ましいです。ただし特に気を付けたいのがお風呂です。もし、お風呂の使用後にお風呂の換気扇を使用せず、お風呂のドアを開けっぱなしにして換気代わりにしている場合、瞬間的に湿度の供給過多になり、ユーティリティのクロスがすいたり、ボンドコークが切れる原因になり得ますのでそれは改めた方がいいでしょう。お風呂の使用後は必ずお風呂のドアを閉めた状態で換気扇を回し、ある程度浴室の湿気が抜けた状態で開放するようにしましょう。冬の場合は過乾燥に注意しましょう。特に暖房に化石燃料を使用しない住宅の場合は乾燥気味になる傾向があります。石油ストーブ等は燃焼時に水(H2O)が出ますので、実は加湿に一役買っていました。全館空調や暖房エアコンの場合は化石燃料が燃えているわけではありませんので加湿には寄与しません。キッチンのIHヒーターも同じです、ガスコンロはH2Oが出ますがIHヒーターはH2Oは出ません。必要に応じて加湿器を設置したり、観葉植物を置いたり等の加湿手段を用意しましょう。 - キッチンのレンジフードは同時給排タイプのレンジフードにしましょう。

キッチンのレンジフードの同時給排タイプというのは、その言葉の通りレンジフードに給気ダクトと排気ダクトがあり、同時に作動することで家の中の負圧を防ぐレンジフードです。ここでの負圧とは空気の圧力(気圧)の差で、家の中の気圧が外の気圧より低くなることです。住宅がだんだん高気密化することによって、いわゆるすきま風が入らない住宅になっていますので、レンジフードが排気で家の中の汚れた空気を排出しようとすると、その負圧により一定の量以上の空気を排出できなくなってしまいます。例えば玄関ドアを開ける時に重くなったり、開かなくなったりします。それを防ぐために、レンジフード単体で排気する分の空気をきちんと取り込みましょうというのが同時給排タイプになります。そしてその同時給排タイプではないレンジフードによる負圧は、レンジフードの排気だけではなく換気システムの排気にも当然影響を及ぼします。設計で計算された通りに換気システムが排気できなくなるということで、最悪換気システムのモーターに負荷がかかり、エラーで停止してしまったり故障したりする可能性があります。住宅を建築する際にはとてもたくさんのメーカーが携わっており、それぞれ自社の商品に関しては機能や性能について把握されていますが、他社の商品についてまでいろいろ把握しているわけではありませんし、他社製品について言及はしません。各換気システムについても設計の段階で換気計算をする場合には、レンジフードの排気量は考慮に入れないで計算されています。換気システムメーカーからすると、同時吸排のレンジフードは当然の採用事項としてとらえているからです。キッチンメーカーもショールームでレンジフードの説明をする場合、同時給排タイプにしないデメリットを説明するのに、換気システムの件まで言及しないでしょう。建築会社さんと一緒にショールームに行ったのであれば建築会社さんから説明がなされるのでしょうが、万が一建築会社さんとの日程が合わず、お施主様単独でキッチンを見に行った場合に、値段が高いからと安易に同時給排タイプをやめてしまった場合、トラブルの原因になってしまいますので気を付けましょう。 - 夏のエアコンは設定温度を低く設定し過ぎない。

最後は夏季の冷房の使い方についてになります。夏の暑いときの冷房エアコンの温度設定ですが、それぞれの住宅の断熱仕様によって一概には言えないのであくまでも目安ですが、一般の断熱仕様の住宅ですとおおむね外気温から-3℃~-5℃程度の温度設定にとどめたほうがいいでしょう。北海道の住宅は現状、冬をどう暖かく過ごすかに主眼を置いて設計されていますので、外気温が高く、室温が低い状況にはまだ十分対応しきれていません。外気温が30℃の時に、暑いからと言ってエアコンの設定を20℃で長時間運転していると壁の中で結露する可能性が高くなってしまいます。壁の中で結露が発生しても、短い時間で乾いてしまえばさほど問題になるわけではないのですが、壁の中を都度確認するわけにもいかないので、リスクはなるべく少なくした方がいいでしょう。冷房運転だけではなく除湿運転を上手に使うなり、扇風機を併用するなりして住宅に負担をかけることなく、暑い夏をより快適に過ごしていただければと思います。

出来るのであれば夏も冬も結露に対応した構造であればいいのですが、それは業界としての今後の課題のひとつかと思います。本州の方では夏型結露に関しての問題提起も盛んに行われているようですし、近々新しい工法や壁の仕様の基準が出てくるかもしれません。

弊社でも今後の課題として取り組んでいきたいと思います。以上、今回は湿度に関する記事を書きましたがいかがだったでしょうか。住宅を建てられるにあたり、お施主様に決めていただく事は多岐にわたるのですが、現場が着工してからの設備の選定にはそれなりにリスクが生じます。プラン作りの段階である程度の設備に関する知識を身に着けていただき、採用商品を絞って建築会社さんとの打合せに臨めば、「知らされざる不満」の解消につながるのではないかというのが当社にてプラン作りのお手伝いをする趣旨になっています。また次回も新築住宅をお考えの方のためになるような記事を更新していきますので参考にしてみてください。

新着記事

住宅における湿気との付き合い方 前編

住宅を建てられた際に皆様の「住まい方」によって住宅の寿命に大きく関係するのが湿度です。住宅における冬型・夏型結露や、そもそもの湿度についてお話していきます。

弊社社員がプラン作成してみました Vol.3

前回に引き続き、旭建材の社員Aさんがプラン作成に挑戦しました。 2025年から施行される省エネ基準適合義務化に対応した、高断熱・高気密住宅のメリットとデメリットを解説いたします。

弊社社員がプラン作成してみました vol2

前回に引き続き、旭建材の社員Aさんがプラン作成に挑戦しました。 暮らしやすさやコスト面を考慮しながら、初めてのプランから修正を重ね、理想の住まいを形にしていく過程をご紹介します。

ご相談案内

まずはお気軽に

ご相談ください!

注文住宅で家を建てることを検討中の方、すでに見積りしたが何を比較したらいいかお悩みの方、

仮契約をしたが本当にこれでいいのか自信がない…という方、

その他、家を建てることでお悩みの方、まずはメールにてお気軽にご相談ください。