住宅における湿気との付き合い方 前編

日本における住宅事情において、最も厳しい環境が北海道ではないでしょうか?

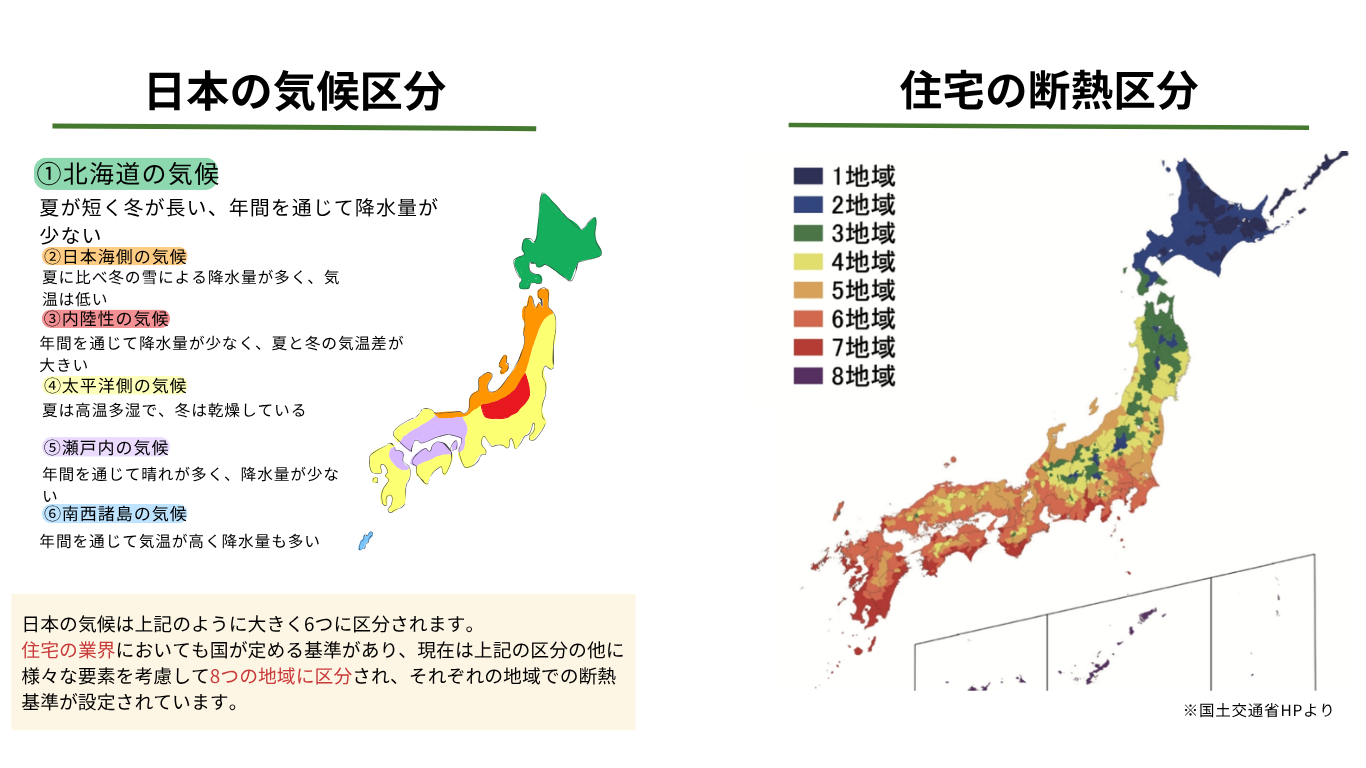

日本の気候は大きく6つに区分されるようです。

①北海道の気候

②日本海側の気候

③内陸性(中央高地)の気候

④太平洋の気候

⑤瀬戸内の気候

⑥南西諸島の気候

の気候のようです。

住宅の業界においても国が定める基準があり、現在では上記の気候の区分の他にさまざまな要素を考慮して8つの地域に区分され、それぞれの地域での断熱基準が設定されています。

前回の記事にも書きましたが、2025年4月から新しい省エネ基準になり、断熱等級4を最低基準として断熱等級5 ・6 ・7が新設されたわけですが、同じ断熱等級でも地域によってその仕様は大きく異なります。

一番厳しいⅠ地域Ⅱ地域に区分される北海道においては、冬季間をどう快適に生活できるかを主眼に置き住宅が建てられるわけですが、近年は北海道においても昔に比べ暑い夏が続いていると思われるでしょう。本州のほかの地域に比べると暑い日の日数は少ないかもしれませんが、なかなかひと夏を扇風機のみで生活するのは厳しいと思いますので、新築住宅では北海道でも冷房用エアコンの設置は必ずと言っていいほど必要な設備になってきているのではないでしょうか。

そんな背景のなか、われわれ北海道の新築住宅に係るものとして、これからだんだん重要度が増してきつつあるのが「夏型結露」の考え方です。

近年では北海道以南の、より高温多湿の地域の事柄かとは思いますが、夏型結露に注意を促す記事もネットでちらほら散見されますし、その対策を謳った商品も少しずつ出始めています。効果の程はまだ実績が少ないですし、結露計算の夏型対応などの検証方法も広く認知されているわけではありませんが、我々の顧客である建築会社さんに新しい情報を提供するのも我々の仕事ですので、これからもより良い住宅の提供のために注視していきたいところです。

そういうわけで今回は、冬型・夏型結露やそもそもの湿度についてお話ししたいと思います。

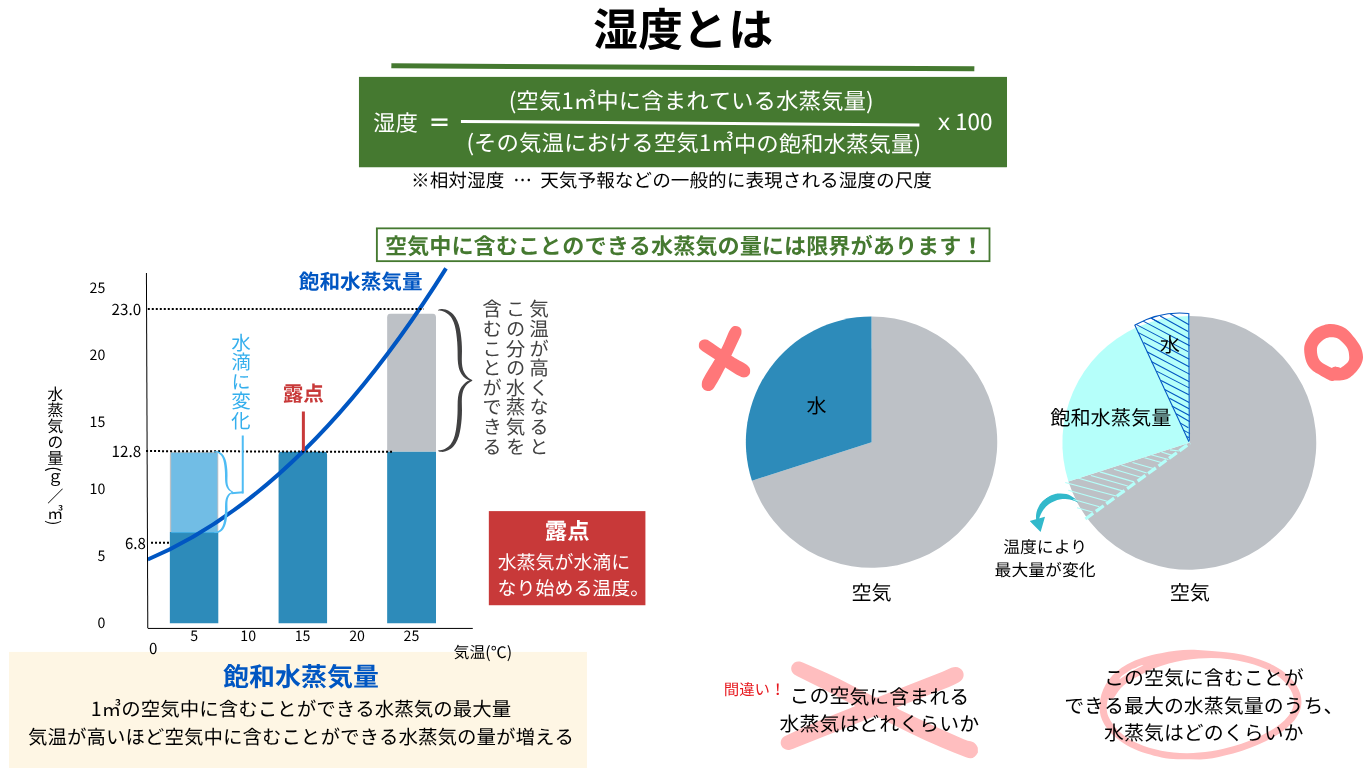

一般的な湿度表示は「相対湿度」

我々が普段天気予報などで目や耳に触れる湿度〇〇%という表現ですが、皆さんは不思議に思ったことはないでしょうか。冬季間中、我々の感覚では「冬は乾燥の季節」という認識ですが、天気予報では湿度90%とか80%などと予報されています。逆に夏の場合、湿度90%とか80%ですととっても蒸し蒸ししますよね、同じ湿度〇〇%なのになぜなのでしょうか。

それは天気予報などの一般的に表現されている湿度は「相対湿度」と言われる尺度だからです。大まかですが、ある決められた空気の体積の中に水蒸気がどれだけ含まれているかを示す指標が湿度ですが、温度によってその空気の中に含むことのできる水蒸気の量が変わります。「飽和水蒸気量」と言いますが、この値が分母になってその時の水蒸気の量の比率(%)を示す数値が相対湿度という尺度です。

このことから、冬の空気は温度が低いので分母(飽和水蒸気量)が小さくなり、逆に夏の場合は空気の温度が高いので分母が大きくなることから、同じ水蒸気の量だと冬の相対湿度は高く、夏の相対湿度は低く示されることになりますので、同じ湿度90%でも冬と夏では実際の空気に含まれている水蒸気の量が異なることがわかると思います。

住宅を基準に考えた場合、外気温が0℃で湿度が80%とか90%の外気が、温度が20℃とか25℃の室内に入ってきたら、空気の温度が暖められて飽和水蒸気量が大きくなるわけですから、室内にある湿度計の湿度表示が30%とか35%になるということです。逆に室内の湿度計が60%を示していて、温度計表示が20℃とか25℃の空気が外に排出された場合、空気の温度が下がり抱え込める水蒸気の量が少なくなりますので、抱え込めなくなった水蒸気は気体から液体に戻ります、その温度変化が窓や壁内のどこかで起こるとそれが「結露」になります。一般的には氷の入ったグラスが冷やされ、グラスの周りに水滴がつく現象ですね。

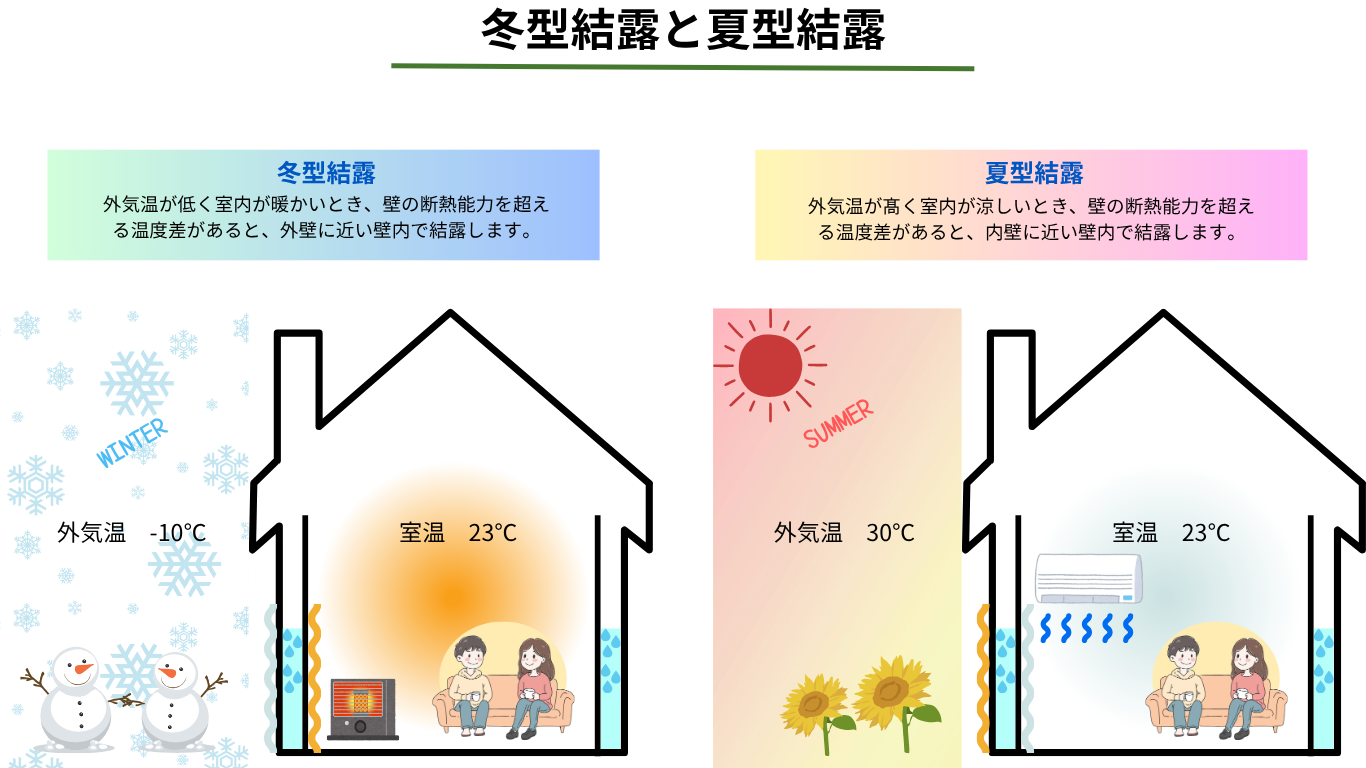

外気温が低く室内が暖かい冬の環境で懸念される結露が冬型結露、外気温が高くエアコン等で室内を涼しくした夏の環境で起こる結露は夏型結露と呼びます。どちらも外壁面を境にした内と外の温度差に関係します。

多すぎても少なすぎても困るのが湿度

新築住宅の場合、冬の結露に対しては建築に携わる各関係機関や建材メーカーの研究や検証、各工務店やビルダーさんの施工技術と実績の積み重ねにより、外壁部の壁の構成において「通気層」・「断熱層」・「気密・防湿層」等の役割をもたせ、意図しない場所からの外気の室内側への流入をいかにして防ぐか、雨等の水が外部から入った時に壁内に入らないようにするか等の対策が取られているかと思います。前述しましたが、特に北海道の場合は冬期間に主眼が置かれています。

しかしながら夏の結露の場合、壁の構成に対して外側と内側の気温差が逆転するため、さらに新しい考え方が必要になるかもしれません。北海道の夏が将来的にもっともっと暑くなった場合、それにどう対策をするのかが我々の地域でも今後の課題になってくるのではないかと思います。あくまでも将来的に想定される課題というだけで、現状ではまだまだ夏型結露への懸念はそれほど深刻ではありません。

住宅に携わる仕事をしている中で、我々のところにも結露や過乾燥に関する相談が工務店さんやビルダーさんから来ることがありますが、実際調査してみると「住宅の建て方」が要因であることは少なく、「住まい方」で改善されることの方がほとんどです。住まい方とはすなわち生活する上での「湿度のコントロール」になります。どの住宅会社さんで家を建てられても、湿度をコントロールするための設備は標準装備ですので、冬型結露も夏型結露も湿度管理を適切に行えば、家に与えるダメージは最小限に抑えることができるでしょう。

次は過去にあったいろいろな経験則を踏まえ、皆様が住宅を建てられた際に上手に湿度をコントロールする方法をいくつか紹介していきたいと思います。

新着記事

住宅における湿気との付き合い方 後編

住宅を建てられた際に皆様の「住まい方」によって住宅の寿命に大きく関係するのが湿度です。後編では、24時間換気の役割、季節別の除湿・加湿、同時給排レンジフード、夏の冷房設定の目安を紹介します。

弊社社員がプラン作成してみました Vol.3

前回に引き続き、旭建材の社員Aさんがプラン作成に挑戦しました。 2025年から施行される省エネ基準適合義務化に対応した、高断熱・高気密住宅のメリットとデメリットを解説いたします。

弊社社員がプラン作成してみました vol2

前回に引き続き、旭建材の社員Aさんがプラン作成に挑戦しました。 暮らしやすさやコスト面を考慮しながら、初めてのプランから修正を重ね、理想の住まいを形にしていく過程をご紹介します。

ご相談案内

まずはお気軽に

ご相談ください!

注文住宅で家を建てることを検討中の方、すでに見積りしたが何を比較したらいいかお悩みの方、

仮契約をしたが本当にこれでいいのか自信がない…という方、

その他、家を建てることでお悩みの方、まずはメールにてお気軽にご相談ください。